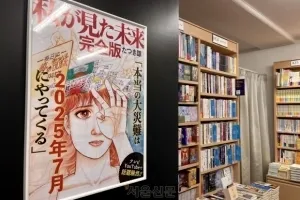

мһ„мў…м„ӯ м„ңк°•лҢҖ мӢ л¬ёл°©мҶЎн•ҷкіј көҗмҲҳ

мқҙ нҳ‘л Ҙкіј кіөмң мқҳ м •мӢ мқҖ кө¬лҸ…лҘ кіј кҙ‘кі л№„ к°җмҶҢлЎң кі м „н•ҳлҠ” мў…мқҙмӢ л¬ём—җ мӨ‘мҡ”н•ң мӢңмӮ¬м җмқҙ лҗңлӢӨ. лҲ„кө¬мҷҖ нҳ‘л Ҙн•ҳкі л¬ҙм—Үмқ„ кіөмң н• кІғмқёк°ҖлҘј кі лҜјн•ҙ ліҙл©ҙ мў…мқҙмӢ л¬ёмқҳ м–ҙл Өмҡҙ мғҒнҷ©мқҖ мң„кё°мқҙкё°ліҙлӢӨлҠ” кё°нҡҢк°Җ лҗ кІғмқҙлӢӨ. лӢӨмӢң л§җн•ҙ м–ёлЎ мқҳ мң„кё°ліҙлӢӨлҠ” м–ёлЎ мқҳ 진нҷ”к°Җ к°ҖлҠҘн•ҳлӢӨлҠ” кІғмқҙлӢӨ. н•өмӢ¬мқҖ лҸ…мһҗмқҙлӢӨ. н•„мһҗлҠ” мқҙм „ м№јлҹјм—җм„ң лҸ…мһҗлҘј лүҙмҠӨ м ңмһ‘м—җ м Ғк·№м ҒмңјлЎң м°ём—¬мӢңнӮӨлҠ” л…ёл Ҙмқ„ к°•мЎ°н–ҲлӢӨ. мқҙмҷҖ кҙҖл Ён•ҙ м„ңмҡёмӢ л¬ёмқҖ мқҙлҜё лҸ…мһҗнҲ¬кі , кё°кі , мһҗмң кІҢмӢңнҢҗ, к°ҖмЎұмӢ л¬ё м ңмһ‘ л“ұмқҳ м„ң비мҠӨлҘј нҷҲнҺҳмқҙм§Җм—җм„ң мҡҙмҳҒн•ҳкі мһҲлӢӨ. лҸ…мһҗмҷҖмқҳ кұ°лҰ¬лҘј мўҒнһҲкІ лӢӨлҠ” кёҚм •м Ғмқё мӢңлҸ„мқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ лҸ…мһҗмҷҖмқҳ нҳ‘л Ҙкіј кіөмң лҘј к°•нҷ”н•ҳл Өл©ҙ лҸ…мһҗмёөм—җ лҢҖн•ң 분м„қмқ„ мЈјкё°м ҒмңјлЎң м ңкіөн•ҳлҠ” кІҢ м–ҙл–Ёк№Ң мӢ¶лӢӨ.

көӯлӮҙ мӢ л¬ёмӮ¬л“Өмқҳ нҷҲнҺҳмқҙм§ҖлҘј ліҙл©ҙ м—°нҳҒкіј мЎ°м§Ғ, кҙҖл Ё м„ң비мҠӨ л“ұ нҷҚліҙмһҗлЈҢлҠ” мүҪкІҢ ліј мҲҳ мһҲм§Җл§Ң м •мһ‘ мӨ‘мҡ”н•ң лҸ…мһҗ м •ліҙлҠ” м°ҫкё° м–ҙл өлӢӨ. м–ҙл–Ө мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мӢ л¬ёмқ„ ліҙлҠ”м§Җ, н•өмӢ¬ лҸ…мһҗмёөмқҖ лҲ„кө¬мқём§Җ л“ұмқҖ к¶ҒкёҲмҰқмңјлЎңл§Ң лӮЁмқ„ лҝҗмқҙлӢӨ. м§ҖлӮң 7мӣ” 18мқјлЎң м°Ҫк°„ 107л…„мқ„ л§һмқҙн•ң м„ңмҡёмӢ л¬ёмқҖ лҸ…мһҗ мһҗлЈҢлҘј нҷңмҡ©н•ҙ мһ мһ¬ кө¬лҸ…мһҗмёөмқ„ нҷ•ліҙн• н•„мҡ”к°Җ мһҲлӢӨ. мқҙлҘј мң„н•ҙм„ң м„ңмҡёмӢ л¬ё лҸ…мһҗл“Өмқ„ лҢҖмғҒмңјлЎң мІҙкі„м Ғмқё м„Өл¬ёмЎ°мӮ¬лҘј н•ҙ м—°л №мёө, кұ°мЈјм§Җ, м •м№ҳм Ғ м„ұн–Ҙ, мҶҢл“қ л“ұ н•ӯлӘ©лі„лЎң лҸ…мһҗл“Өмқҳ нҠ№м§•мқ„ м ңмӢңн•ҳл©ҙ нқҘлҜёлЎңмҡё кІғмқҙлӢӨ.

лҸ…мһҗмҷҖмқҳ нҳ‘л Ҙкіј кіөмң мқҳ м •мӢ м—җлҠ” лүҙмҠӨмӢңмһҘмқҳ ліҖнҷ”м—җ м Ғк·№м ҒмңјлЎң лҢҖмқ‘н•ҳлҠ” лӘЁмҠөмқҙ лӢҙкІЁ мһҲлӢӨ. лүҙмҡ•нғҖмһ„мҠӨ, USAнҲ¬лҚ°мқҙ л“ұ лҜёкөӯ мқјк°„мӢ л¬ёл“ӨмқҖ м§Җл©ҙмқҳ нҸӯкіј кёёмқҙлҘј лҢҖнҸӯ мӨ„м—¬м„ң л°ңн–үн•ҳлҠ”лҚ°, мқҙл“Ө мӢ л¬ёмқ„ л°ҳмңјлЎң м ‘мңјл©ҙ көӯлӮҙ л¬ҙлЈҢмӢ л¬ёліҙлӢӨ мһ‘лӢӨ. мў…м „мқҳ нҒ¬кі л‘җкәјмҡҙ мӢ л¬ёмқҖ нңҙлҢҖн•ҳкё° лІҲкұ°лЎӯлӢӨлҠ” м җкіј мҳЁлқјмқё лүҙмҠӨлҘј мҰҗкё°лҠ” лҸ…мһҗ м„ұн–Ҙмқ„ кі л Өн•ң кІғмқҙлӢӨ. мқҙмҷҖ н•Ёк»ҳ мў…мқҙмӢ л¬ё мҷём–‘мқ„ к°„мҶҢнҷ”н•ҙ мӢ л¬ём ңмһ‘비мҡ©мқ„ мӨ„мқҙкі мҠӨл§ҲнҠёнҸ°кіј нғңлё”лҰҝ PCм—җ м ңкіөлҗҳлҠ” мҳЁлқјмқё лүҙмҠӨлҘј к°•нҷ”н•ҳл ӨлҠ” мқҳлҸ„лҸ„ к№”л ёлӢӨ. лҜёкөӯ мӢ л¬ёмӢңмһҘкіј көӯлӮҙ мӢ л¬ёмӢңмһҘмқҳ кө¬мЎ°к°Җ лӢӨлҘҙм§Җл§Ң, мқҙ к°ҷмқҖ м§Җл©ҙ нҒ¬кё°мқҳ 축мҶҢлҘј м„ңмҡёмӢ л¬ёлҸ„ кі л Өн•ҙ ліј л§Ңн•ҳлӢӨ. м§Җл©ҙм—җ мӢӨлҰ¬лҠ” кҙ‘кі к°Җ мһ‘м•„м§Җм§Җл§Ң, м§Җн•ҳмІ л¬ҙлЈҢмӢ л¬ё лҸ…мһҗмёөмқҙ мһҲлҠ” л§ҢнҒј мӢңлҸ„н•ҙлҙ„ м§Ғн•ҳлӢӨ. мөңмў… кІ°м •м—җлҠ” лҸ…мһҗмҷҖ кҙ‘кі мЈјм—җ лҢҖн•ң кіјн•ҷм Ғмқё 분м„қмқҙ н•„мҡ”н•ҳлӢӨ.

мў…мқҙмӢ л¬ё кө¬лҸ…м—җ кі н’ҲкІ© м „л¬ёлүҙмҠӨ м„ң비мҠӨлҘј м—°кі„н•ҙ м ңкіөн•ҳлҠ” л°©мӢқлҸ„ мғқк°Ғн•ҙ ліј мҲҳ мһҲлӢӨ. мў…мқҙмӢ л¬ёмқ„ кө¬лҸ…н•ҳлҠ” лҸ…мһҗм—җкІҢ м§Җл©ҙкіј нҷҲнҺҳмқҙм§Җм—җлҠ” м—ҶлҠ” кі кёү лүҙмҠӨлҘј вҖҳм• н”ҢлҰ¬мјҖмқҙм…ҳвҖҷ нҳ•мӢқмңјлЎң м ңкіөн•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ. мҳ¬н•ҙ 7мӣ” 11мқј кё°мӨҖмңјлЎң көӯлӮҙ мҠӨл§ҲнҠёнҸ° м„ң비мҠӨ к°Җмһ…мһҗ мҲҳлҠ” 1500л§ҢлӘ…мқ„ л„ҳм–ҙм„°кі (м„ңмҡёмӢ л¬ё 7мӣ” 14мқј мһҗ), м§ҖлӮңн•ҙ 11мӣ” кё°мӨҖмңјлЎң 6к°ңмӣ” лҜёл§Ңмқҳ мӢ к·ң мқҙмҡ©мһҗ мҲҳлҘј ліҙл©ҙ 40лҢҖк°Җ 20лҢҖмҷҖ 30лҢҖлҘј м•һм„°мңјл©° 50лҢҖ мқҙмҡ©мһҗ 비мӨ‘лҸ„ мғҒлӢ№н•ҳлӢӨ(м„ңмҡёмӢ л¬ё 7мӣ” 26мқј мһҗ). мқҙлҘј м°ёмһ‘н•ҳл©ҙ мў…мқҙмӢ л¬ёкіј кі кёү лүҙмҠӨмқҳ мҠӨл§ҲнҠёнҸ° м• н”ҢлҰ¬мјҖмқҙм…ҳмқ„ м—°кі„н•ҳлҠ” кІғмқҖ к°ҖлҠҘм„ұмқҙ мһҲлӢӨ. лүҙмҠӨмқҳ мҶҚм„ұмқҙ кё°мһҗк°Җ м“°кі мқҙлҘј м „лӢ¬н•ҳлҠ” к°•мқҳ л°©мӢқм—җм„ң лҸ…мһҗмқҳ мһ…л§ӣмқ„ мўҮлҠ” к°ңмқёнҷ”лЎң л°”лҖҢкі мһҲм–ҙ мӢ к·ң лҸ…мһҗмёөмқ„ нҷ•ліҙн• мҲҳ мһҲлӢӨ. лүҙмҡ•нғҖмһ„мҠӨлҠ” нҷҲнҺҳмқҙм§Җ лүҙмҠӨмҷҖ мҠӨл§ҲнҠёнҸ° м• н”ҢлҰ¬мјҖмқҙм…ҳ, нҷҲнҺҳмқҙм§Җ лүҙмҠӨмҷҖ нғңлё”лҰҝ PC м• н”ҢлҰ¬мјҖмқҙм…ҳмқ„ м—°кІ°н•ң мң лЈҢ м„ң비мҠӨлҘј м ңкіөн•ҳкі мһҲлӢӨ.

м–ём к°ҖлҠ” мў…мқҙмӢ л¬ё нҢҗл§ӨлҢҖлҠ” мӮ¬лқјм§Җкі мў…мқҙмӢ л¬ёмқҖ лҸ„м„ңкҙҖмқҙлӮҳ м• лҸ…мһҗмқҳ 집м—җм„ңл§Ң ліј мҲҳ мһҲкІҢ лҗ м§Җ лӘЁлҘёлӢӨ. к·ёкІғмқҙ мӢ л¬ёмқҳ мў…л§җмқ„ мқҳлҜён•ҳлҠ” кІғмқҖ м•„лӢҲлӢӨ. мӣ№ м°ҪмӢңмһҗмқё нҢҖ лІ„л„ҲмҠӨ лҰ¬лҠ” мҪҳн…җмё мҷҖ мқҙлҘј лӢҙлҠ” нҳ•нғңлҠ” 분лҰ¬лҗҳм–ҙм•ј н•ңлӢӨкі мЈјмһҘн•ңлӢӨ. лҸ…мһҗк°Җ мӣҗн•ҳлҠ” лүҙмҠӨлҘј мў…мқҙмӢ л¬ёмқҙлӮҳ мҳЁлқјмқёмӢ л¬ё, лӘЁл°”мқјмӢ л¬ё л“ұ лӢӨм–‘н•ң нҳ•нғңм—җ лӢҙмқ„ мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёл ҮлӢӨл©ҙ, көімқҙ мӢ л¬ёмқ„ мҶҗмңјлЎң л„ҳкё°л©ҙм„ң лҙҗм•јл§Ң н•ҳлҠ” кІғмқҖ м•„лӢҗ кІғмқҙлӢӨ. мӨ‘мҡ”н•ң кІғмқҖ лҸ…мһҗмҷҖ нҳ‘л Ҙн•ҳл©ҙм„ң лүҙмҠӨлҘј л§Ңл“Өкі кІ°кіјл¬јмқ„ лҸ…мһҗмҷҖ кіөмң н•ҳлҠ” л°©мӢқмқ„ м ңлҸ„нҷ”н•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

2011-08-31 30л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ