л°•нҳ•мӨҖ м„ұк· кҙҖлҢҖ н–үм •н•ҷкіј көҗмҲҳ

вҖңм•„л№ , м Җкё° нҷ•м„ұкё°м—җм„ң л§җн•ҳлҠ” м„ңмҡёмӢңмһҘмқҙ лӯҗ н•ҳлҠ” мӮ¬лһҢмқҙм•ј?вҖқ мқҙ кё°нҡҢм—җ л”ём—җкІҢ мӮ¬нҡҢ кіөл¶ҖлҘј мӢңнӮ¬к№Ң н•ҙм„ң л§җн–ҲлӢӨ. вҖңмҡ°лҰ¬к°Җ мӮ¬лҠ” м„ңмҡёмқ„ мӢңлҜјл“Өмқҳ мқҳкІ¬мқ„ л°ҳмҳҒн•ҙ нҺём•Ҳн•ҳкі м•Ҳм „н•ҳл©°, мӮҙкё° мўӢмқҖ кіімңјлЎң л§Ңл“Өкі мһҗ м—ҙмӢ¬нһҲ мқјн•ҳлҠ” мӮ¬лһҢмқҙм•ј!вҖқлқјкі л§җн•ҳмһҗ л”ём•„мқҙк°Җ л¬јм—ҲлӢӨ. вҖңм–ҙл–»кІҢ л§Ңл“ лӢӨлҠ”лҚ°?вҖқ мқҙм—җ к°‘мһҗкё° л§җл¬ёмқҙ л§үнҳҖм„ң мһ мӢң мҡ°л¬јмӯҲл¬јн•ҳлҠ” мӮ¬мқҙ, лӢӨмӢң л¬јм—ҲлӢӨ. вҖңм•„л№ , к·ёлҹ°лҚ° н”јл¶Җкіј мқҙм•јкё°лһ‘, нҳ‘м°¬ мқҙм•јкё°к°Җ м„ңмҡёмқ„ мӮҙкё° мўӢкІҢ л§Ңл“ңлҠ” кІғкіј кҙҖкі„ мһҲм–ҙ? м Җ м•„м Җм”Ёл“Өмқҙ к·ёлҹ° мқҙм•јкё°л§Ң н•ҳлҚҳлҚ°?вҖқ к°‘мһҗкё° м°Ҫн”јн•ҙм„ң лӮҙ м–јкөҙм—җ лӢЁн’Қмқҙ л“Өкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ.

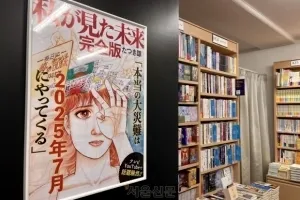

нҳ„мһ¬мқҳ м„ кұ°лҠ” лҚ” лӮҳмқҖ м„ңмҡёкіј мӢңлҜјмқ„ мң„н•ң м •мұ…лҢҖм•Ҳ м ңмӢңліҙлӢӨлҠ” нӣ„ліҙмһҗмқҳ мқҙлҜём§Җм—җ мқҳмЎҙн•ң л„Өкұ°нӢ°лёҢ м „лһөмқҙ мЈјлҘҳлҘј мқҙлЈЁкі мһҲлӢӨ. мӢ л¬ё кё°мӮ¬лҸ„, мӢңлҜјл“Өмқҙ к·ёкІғм—җ кҙҖмӢ¬мқҙ мһҲм–ҙн•ҳлҠ” мӨ„ м•Ңкі , нӣ„ліҙмһҗмқҳ кіөм•Ҫм •мұ… 비көҗмҷҖ мӢӨнҳ„к°ҖлҠҘм„ұ л“ұм—җ лҢҖн•ң мІ м Җн•ң кІҖмҰқліҙлӢӨлҠ” нӣ„ліҙмһҗмқҳ мқҙлҜём§ҖмҷҖ кҙҖл Ё мқёл¬јл“Ө кё°мӮ¬лЎң м—°мқј м§Җл©ҙмқ„ мұ„мҡҙлӢӨ.

л¬јлЎ нӣ„ліҙмһҗмқҳ лҸ„лҚ•м„ұкіј л°”лҘё лӘёк°Җм§җлҸ„ лӢӨмӮ° м •м•Ҫмҡ©мқҙ лӘ©лҜјмӢ¬м„ңм—җм„ң мқҙм•јкё°н–Ҳл“Ҝмқҙ л§Өмҡ° мӨ‘мҡ”н•ң мӢңмһҘ нӣ„ліҙмһҗмқҳ нҢҗлӢЁкё°мӨҖ мӨ‘ н•ҳлӮҳлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң, мқҙкІғмқҙ н•„мҡ”мЎ°кұҙмқјм§Җм–ём • 충분조кұҙмқҖ м•„лӢҲлӢӨ. л°”лқјлҠ” м§Җл°©мһҗм№ҳлӢЁмІҙмһҘмқҳ м„ кұ°лһҖ м„ёкёҲмқ„ нҶөн•ҙ л§Ҳл Ён•ң к·ҖмӨ‘н•ң мһ¬мӣҗмқ„ л°”нғ•мңјлЎң н•ңм •лҗң мҳҲмӮ°н•ҳм—җм„ң м–ҙл–»кІҢ мӮҙкё° мўӢмқҖ лҸ„мӢңлҘј л§Ңл“Өкі мӢңлҜјмқ„ н–үліөн•ҳкІҢ н• кІғмқёк°Җм—җ лҢҖн•ң мӢӨнҳ„ к°ҖлҠҘн•ҳкі , мҶҢл§қн• мҲҳ мһҲлҠ” кө¬мІҙм Ғмқё м •мұ… лҢҖм•Ҳл“Өмқ„ м ңмӢңн•ҳлҠ” м •мұ…м„ кұ°м—¬м•ј н•ңлӢӨ. к·ёлһҳм„ң м–ҙлҠҗ нӣ„ліҙмһҗмқҳ м •мұ…мқҙ лӮҳм—җкІҢ м–ҙл–Ө нҳңнғқмқ„ мЈјкі лӮҙк°Җ л°”лқјлҠ” м„ңмҡёмқ„ л§Ңл“ңлҠ” лҚ° лҚ” к·јм ‘н•ҙ мһҲлҠ”м§ҖлҘј нҢҗлӢЁн•ҙм„ң мң к¶Ңмһҗк°Җ нҲ¬н‘ңн•ҙм•ј н• кІғмқҙлӢӨ.

мқҙлҘј мң„н•ҙм„ңлҠ” лЁјм Җ мҡ°лҰ¬ мң к¶Ңмһҗк°Җ кө¬мІҙм Ғ м •мұ…мқ„ мҡ”кө¬н•ҳкі мқҙм—җ л”°лқј нҲ¬н‘ңлҘј н• мҲҳ мһҲлҠ” л°©н–ҘмңјлЎң ліҖнҷ”н•ҙм•јкІ лӢӨ. к·ёлһҳм•јм§Җ м–ёлЎ лҸ„, м •м№ҳмқёл“ӨлҸ„ мӢңлҜјмқҳ н‘ңм—җ лҢҖн•ң мҲҳмҡ”мҷҖ нҢҗлӢЁкё°мӨҖмқҙ кө¬мІҙм Ғ м •мұ…м—җ мһҲмқҢмқ„ м•Ңкі м„ңмҡёмқ„ л°ңм „мӢңнӮӨкі мӮҙкё° мўӢмқҖ м§Җм—ӯмңјлЎң л§Ңл“Өкі мһҗ 진м§Җн•ң кі лҜјкіј кіөл¶ҖлҘј лҚ” н•ҳм§Җ м•Ҡмқ„к№Ң мғқк°ҒлҗңлӢӨ.

лӮҙк°Җ мқҙлҹ° мғқк°Ғмқ„ н•ҳлҠ” лҸҷм•Ҳ мЈјмң„ м•„м Җм”Ёл“Өмқҳ мқҙм•јкё°лҘј м—ҙмӢ¬нһҲ л“ЈлҚҳ л”ём•„мқҙк°Җ лҳҗ л¬јм–ҙліёлӢӨ. вҖңк·ёлҹ°лҚ° мӢңмһҘмқҖ лҲ„к°Җ лӮҳмҷҖ? м Җ м•„м Җм”Ёл“Өмқҙ л°•к·јнҳң м•„мӨҢл§ҲмҷҖ м•ҲмІ мҲҳ м•„м Җм”Ё мқҙм•јкё°л§Ң л§Һмқҙ н•ҳлҚҳлҚ°?вҖқ лӮҳлҠ” вҖңм•„лӢҲм•ј.вҖқлқјкі лҢҖлӢөн–Ҳм§Җл§Ң мҷң м§Җл°©мһҗм№ҳлӢЁмІҙ м„ кұ°лҘј н•ҳлҠ”лҚ° мӨ‘м•ҷмқҳ м •м№ҳмҷҖ м—°кі„лҗҳм–ҙм•ј н•ҳкі к·ёл¶„л“Өмқҳ мқҙлҜём§Җк°Җ м„ кұ°м—җ нҒ° мҳҒн–Ҙмқ„ мЈјлҠ” мҡ”мқёмқҙ лҗҳлҠ”м§Җ лӢӨмӢң н•ңлІҲ кі°кі°мқҙ мғқк°Ғн•ҙ ліҙм•ҳлӢӨ. к·ё м•„м Җм”Ёл“ӨмқҖ м„ңлЎң н•ҸлҢҖлҘј мҳ¬л Өк°Җл©° вҖңлӮҳкІҪмӣҗ нӣ„ліҙк°Җ л§һлӢӨ.вҖқ, вҖңл°•мӣҗмҲң нӣ„ліҙк°Җ л§һлӢӨ.вҖқлқјл©° лӘ©мҶҢлҰ¬лҘј лҶ’мҳҖлӢӨ.

м„ңлЎң лӢӨлҘё мңӨлҰ¬м ҒВ·лҸ„лҚ•м ҒВ·м •мұ…м Ғ к°Җм№ҳк°Җ кІҪмҹҒн•ҳкі , мғҒлҢҖл°©мқҳ мқҳкІ¬ л¶Ҳмқјм№ҳлҘј л°ӣм•„л“Өм—¬ мқҙлҘј мқём •н•ҳл©°, нҶ лЎ кіј м№ҳм—ҙн•ң л…јлҰ¬м Ғ л…јмҹҒмқ„ нҶөн•ҙм„ң мғҒлҢҖмқҳ мЈјмһҘм—җ лҢҖн•ң мқём •кіј мқҙн•ҙ, м„Өл“қмқҳ кіјм •мқ„ нҶөн•ҙм„ң мӮ¬нҡҢм Ғ лӢҙлЎ мқ„ нҳ•м„ұн•ҙ лӮҳк°ҖлҠ” мӮ¬нҡҢм•јл§җлЎң лҳҗ лӢӨлҘё мӮҙкё° мўӢмқҖ мӮ¬нҡҢк°Җ лҗ кІғмқҙлӢӨ.

нҳ„мһ¬ мҡ°лҰ¬ мӮ¬нҡҢлҠ” мғҒмӢқмқҙ м§Җл°°н•ҳкё°ліҙлӢӨ л‘җ к°ңмқҳ м„ңлЎң лӢӨлҘё кҙҖм җмқҳ мғҒмӢқмқҙ м§Җл°°н•ҳлҠ” кІғ к°ҷлӢӨ. л„Ҳл¬ҙ мһҗкё°л§Ңмқҳ мғқк°Ғмқҙ мҳілӢӨкі м—¬кё°л©°, лӮЁмқ„ к°ҖлҘҙм№ҳл Өкі л§Ң н•ҳкі мқём •н•ҳл Ө л“Өм§Җ м•ҠлҠ” л¬ёнҷ”к°Җ нҢҪл°°н•ҳлӢӨ. мқҙлҹ° к°Ҳл“ұл“Өмқҙ мӮ¬нҡҢмқҳ мғқмӮ°м„ұмқ„ л–Ём–ҙлңЁлҰ¬кі мһҲлӢӨ. м°Ёкё° мӢңмһҘ лӢ№м„ мһҗлҠ” л¬јм§Ҳм Ғмқё л¶Җ분мқҳ мӮҙкё° мўӢмқҖ м„ңмҡёмқ„ л§Ңл“ңлҠ” м •мұ… мқҙмҷём—җлҸ„ мқҙлҹ¬н•ң м җлҸ„ кі л Өн•ҳлҠ” м •мұ…л“Өмқ„ лӮҙлҶ“м•ҳмңјл©ҙ н•ңлӢӨ.

кі л Өл§җ к°Җм • мқҙкіЎ м„ мғқмқҙ лӘ©лҜјкҙҖмңјлЎң л– лӮҳлҠ” кҙҖлҰ¬м—җкІҢ кұҙл„Ё вҖҳдёҖеҝғд№Ӣзҫ©еҲ© иҖҢеә¶ж°‘д№Ӣдј‘жҲҡдҝӮз„ү еҸҜпҘ§и¬№е“үвҖҷ(мқјмӢ¬м§ҖмқҳлҰ¬ мқҙм„ңлҜјм§ҖнңҙмІҷкі„м–ё к°Җл¶Ҳк·јмһ¬В·лӘ©лҜјкҙҖ н•ң мӮ¬лһҢмқҙ л§ҲмқҢмқҳ мқҳлҘј 추кө¬н•ҳлҠҗлғҗ мқҙмқөмқ„ 추кө¬н•ҳлҠҗлғҗм—җ л”°лқј л°ұм„ұмқҳ н–үліөкіј л¶Ҳн–үмқҙ кІ°м •лҗҳлҠ”лҚ° м–ҙм°Ң мЎ°мӢ¬н•ҳм§Җ м•Ҡмқ„ мҲҳ мһҲкІ лҠ”к°Җ)лқјлҠ” л§җмқ„ мӢңмһҘ нӣ„ліҙмһҗл“ӨлҸ„ к№Ҡмқҙ к°ҖмҠҙм—җ мғҲкІјмңјл©ҙ н•ңлӢӨ.

2011-10-25 31л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ